データ検証エラーレポート詳解

旅行の写真者

『データ確認の誤り報告』って、なんだか難しそうですね。具体的にどんな時に、どんな報告が来るんですか?

旅行専門家

そうですね。旅行の手続きでデータに誤りがあった場合に、BSP-Linkを通して報告されるものです。例えば、旅行日や名前、金額などに誤りがあると報告が来ます。報告の種類は大きく分けて四つあります。

旅行の写真者

四種類もあるんですか?どんな種類があるんですか?

旅行専門家

はい。『問題なし』、『問題はあるが金額に影響はなくそのまま処理』、『問題はあるが処理側は修正して処理』、『問題があり金額に影響するので処理しない』の四種類です。それぞれ、誤りの内容によって対応が変わってきます。

Data Validation Error Reportとは。

旅行の料金計算で、処理結果を報告する『データ確認エラー報告』について説明します。この報告は、BSPリンクを通して届き、結果は次の4種類です。1つ目は「問題なし」で、計算に問題はありません。2つ目は「警告」で、データに少し問題がありますが、計算には影響しません。3つ目は「修正済み」で、データに問題がありましたが、計算する側で修正しました。4つ目は「却下」で、データに大きな問題があり、計算できないので削除されました。

概要

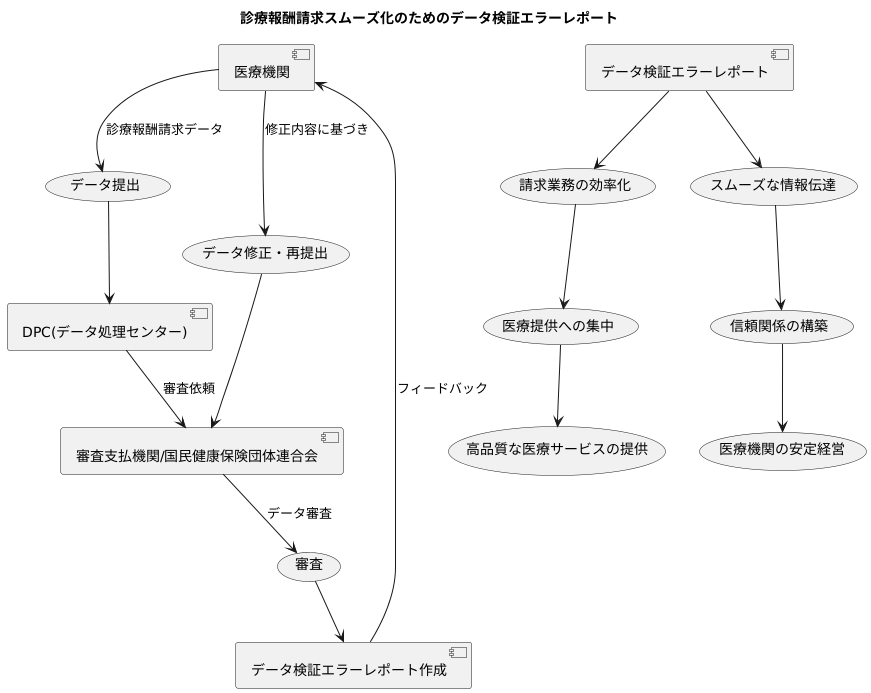

診療報酬の請求をスムーズに行うためには、医療機関から提出されるデータの正確さが何よりも大切です。データ検証エラーレポートは、まさにこの正確さを保証するための重要なツールです。このレポートは、医療機関が提出した診療報酬請求データが、定められた基準に合致しているかを細かくチェックした結果をまとめたものです。

審査支払機関や国民健康保険団体連合会といった組織が、データ処理センター(DPC)を通じて、医療機関から送られてきた請求データを審査します。その審査結果を基に、データ検証エラーレポートが作成され、医療機関にフィードバックされます。このレポートには、データに誤りがあった場合、その誤りがどのような種類のものなのか、そしてどのように修正すればいいのかが具体的に示されています。

医療機関は、このレポートを参考に請求データの修正を行い再提出することで、過剰請求や請求漏れといったトラブルを未然に防ぐことができます。また、請求データの修正回数を減らすことで、事務作業の負担軽減にもつながります。

データ検証エラーレポートを適切に活用することで、医療機関は請求業務の効率化を図り、本来の業務である医療提供に集中できるようになります。さらに、審査支払機関等との間でスムーズな情報伝達を実現し、信頼関係をより強固なものにすることができます。これは、医療機関の安定経営を支える上で欠かせない要素と言えるでしょう。高品質な医療サービスの提供を持続するためにも、データ検証エラーレポートは医療機関にとって非常に重要な役割を担っていると言えるでしょう。

レポートの4つの状態

診療報酬請求に関わるデータ検証エラーレポートには、大きく分けて四つの状態があります。 これらの状態を正しく理解することで、スムーズな請求業務と安定した財務状況を確保することに繋がります。それぞれの状態について、詳しく見ていきましょう。

一つ目の状態は「問題なし」です。この状態は、提出されたデータに一切の問題がないことを示しています。データはそのまま処理され、診療報酬の請求へと進みます。問題なく処理されたデータは、今後の請求データ作成の模範として活用できます。

二つ目の状態は「警告」です。これは、データに多少の不備や不足はあるものの、診療報酬の精算には影響がない軽微な問題であることを示します。警告が出たデータもそのまま処理されますが、警告の内容を確認し、今後のデータ作成に役立て、同様の問題の発生を防ぐことが重要です。軽微な問題だからと放置せず、内容を理解し改善に努めることで、より正確なデータ作成に繋がります。

三つ目の状態は「修正済」です。これは、データに不備があったものの、データ処理センター側で修正を行い、処理が完了した状態です。修正済のデータは、医療機関側で修正内容を必ず確認する必要があります。データ処理センターがどのように修正したかを理解することで、自施設におけるデータ作成の精度向上に役立ち、再発防止に繋がります。修正内容をよく確認し、今後のデータ提出に活かしましょう。

四つ目の状態は「却下」です。データに重大な不具合があり、診療報酬の精算に影響するため、データは処理されずに削除されます。却下となった場合は、却下の理由を詳細に分析し、適切な修正を行い再提出する必要があります。却下の理由を理解しないまま再提出を行うと、再度却下される可能性があります。却下の理由をしっかりと把握し、根本的な原因を取り除くことが重要です。なぜ却下されたのかを理解し、適切な修正を行い、再発防止に努めましょう。

| 状態 | 説明 | 対応 |

|---|---|---|

| 問題なし | 提出されたデータに問題がない。 | 今後の請求データ作成の模範として活用。 |

| 警告 | 軽微な不備や不足があるが、精算には影響がない。 | 警告内容を確認し、今後のデータ作成に役立て、同様の問題の発生を防ぐ。 |

| 修正済 | データに不備があったが、データ処理センター側で修正済み。 | 修正内容を必ず確認し、自施設におけるデータ作成の精度向上に役立て、再発防止に繋げる。 |

| 却下 | 重大な不具合があり、精算に影響するため、データは処理されずに削除される。 | 却下の理由を詳細に分析し、適切な修正を行い再提出する。根本的な原因を取り除く。 |

報告経路

診療報酬請求において、データの正確性は非常に重要です。誤りがあると、医療機関への支払いが遅延したり、再請求の手間が発生するなど、多くの問題を引き起こす可能性があります。そこで、審査支払機関は医療機関から提出された請求データに誤りがないかを厳密に検証し、エラーが発見された場合には速やかに医療機関に報告する必要があります。

この検証エラー報告を迅速かつ効率的に行うために活用されているのが、医療機関と審査支払機関等を結ぶオンラインシステム「審査支払機関等情報連携システム(BSP-Link)」です。このシステムは、インターネットを通じて医療情報を安全かつ迅速に交換することを可能にしています。

従来、検証エラー報告は郵送で行われていました。この方法では、報告書が医療機関に届くまでに数日かかることも珍しくなく、医療機関側がエラー内容を確認し、修正対応を行うまでに時間を要していました。また、紙の報告書を保管するためのスペースも必要でした。

しかし、BSP-Linkの導入により、これらの問題が大きく改善されました。医療機関はBSP-Linkを通じて、リアルタイムで検証エラー報告の内容を確認することができます。そのため、エラーに迅速に対応することができ、支払いの遅延などを防ぐことができます。また、電子データでの報告となるため、紙の保管スペースも不要となり、事務作業の効率化にも繋がります。

BSP-Linkは、単なる情報伝達手段にとどまらず、医療機関と審査支払機関等との連携を強化し、円滑な請求業務遂行を支える重要な役割を担っています。今後、ますます多くの医療機関がBSP-Linkを活用し、医療事務の効率化と正確性の向上に貢献していくことが期待されます。

| 項目 | 従来の方法(郵送) | BSP-Link |

|---|---|---|

| 検証エラー報告の速度 | 数日かかる | リアルタイム |

| 医療機関の対応速度 | 遅い | 迅速 |

| 保管スペース | 必要 | 不要 |

| 事務作業効率 | 低い | 高い |

| 医療機関と審査支払機関の連携 | 弱い | 強い |

有効活用のためのポイント

診療報酬請求データの検証結果に関する報告書は、医療機関の経営を安定させるために役立つ貴重な資料です。これを最大限に活用するためには、医療機関側での適切な対応が欠かせません。まず、報告書の内容を丁寧に読み解き、何が問題となっているのかを正しく理解することが重要です。報告書には、誤りが発生した箇所やその種類、発生した理由などが詳細に記載されています。これらの情報を一つ一つ確認し、誤りの内容を把握することで、効果的な対策を立てることができます。

次に、誤りが再び起こらないようにするための対策を考え、実行に移す必要があります。例えば、職員に対して、誤りの内容やその発生原因、正しい入力方法などを研修する機会を設けることが有効です。また、入力システム自体に問題がある場合は、システムの改修を検討する必要があるかもしれません。入力画面をより分かりやすくしたり、入力ミスを自動的に検出する機能を追加したりすることで、誤りを未然に防ぐことができます。

さらに、報告書を定期的に確認し、誤りの発生状況を継続的に監視することも大切です。報告書の内容を記録し、時間経過とともに誤りが減少しているか、あるいは特定の種類の誤りが繰り返し発生しているかなどを分析することで、より効果的な対策を立てることができます。もし、誤りが減少しない場合、当初の対策が適切ではなかった可能性があります。対策を見直したり、新たな対策を追加したりすることで、さらなる改善を目指しましょう。

このように、検証結果報告書を積極的に活用し、継続的に改善に取り組むことで、データの正確性を高め、請求業務を効率化することができます。これは、医療機関の経営を安定させる上で非常に重要な取り組みと言えるでしょう。

| ステップ | 内容 |

|---|---|

| 1. 報告書の理解 | 報告書を丁寧に読み、誤りが発生した箇所、種類、理由を把握する |

| 2. 対策の実施 | 研修の実施、システム改修など、誤りが再び起こらないように対策を講じる |

| 3. 定期的な確認と監視 | 報告書を定期的に確認し、誤りの発生状況を監視、分析する。必要に応じて対策を見直し、改善を図る |

まとめ

診療報酬請求業務において、データの正確性は極めて重要です。誤ったデータは、医療機関の収益に影響を与えるだけでなく、医療制度全体の信頼性を損なう可能性があります。データ検証エラーレポートは、こうした問題を未然に防ぎ、質の高い請求データを作成するために欠かせないツールです。

このレポートは、提出された請求データに問題がないか、細かくチェックした結果を示してくれます。レポートには、主に四つの状態が表示されます。「問題なし」は、データに誤りがないことを示します。「警告」は、軽微な問題があり、修正は必須ではありませんが、確認が必要な状態です。例えば、算定日数に若干の疑問がある場合などです。これらの状態は、請求業務を円滑に進める上で大きな問題とはなりません。

しかしながら、「修正済」と「却下」の状態は、より深刻な問題を示しています。「修正済」は、明らかな誤りがあり、システム側で自動的に修正された状態です。自動修正された項目をきちんと確認し、本当に正しいかどうかを判断しなければなりません。もし誤った修正が行われていた場合は、再提出が必要になります。「却下」は、データの誤りが深刻で、システム側では修正できない状態です。却下されたデータは、請求が認められないため、速やかに原因を特定し、正しいデータを再提出する必要があります。

これらの四つの状態を正しく理解し、適切な対応をすることで、請求データの精度を高めることができます。BSP-Linkを通じて提供されるエラーレポートを積極的に活用し、それぞれの状態に応じて必要な修正や再提出を行いましょう。また、エラーの内容を分析し、同じ誤りを繰り返さないための対策を講じることも重要です。例えば、入力ミスが多い項目については、入力支援ツールを導入する、入力担当者への研修を実施するなどの対策が考えられます。こうした取り組みを通じて、医療機関は請求業務を効率化し、経営の安定化を図ることができます。そして、ひいては医療制度全体の信頼性向上にも繋がるのです。だからこそ、データ検証エラーレポートを日々の業務に不可欠なツールとして認識し、その有効活用に継続的に取り組むことが重要と言えるでしょう。

| 状態 | 説明 | 対応 | 深刻度 |

|---|---|---|---|

| 問題なし | データに誤りがない | なし | 低 |

| 警告 | 軽微な問題あり。確認が必要だが修正は必須ではない (例: 算定日数に若干の疑問がある場合) | 確認 | 低 |

| 修正済 | 明らかな誤りがあり、システム側で自動的に修正された状態。修正内容の確認が必要。 | 修正内容の確認、必要であれば再提出 | 中 |

| 却下 | データの誤りが深刻で、システム側では修正できない状態。 | 原因を特定し、正しいデータを再提出 | 高 |