ホテルの原価計算:利益を生み出す仕組み

旅行の写真者

先生、「ホテルの売上原価」ってよく聞くんですけど、どういう意味ですか?

旅行専門家

簡単に言うと、ホテルが売っているものを用意するのにかかったお金のことだよ。例えば、レストランで料理を提供したら、その料理の材料費が売上原価にあたるね。

旅行の写真者

材料費以外にも何かありますか?

旅行専門家

そうだね。料理の材料費以外にも、飲み物を作るためのかかったお金も売上原価に含まれるよ。他にも、ホテルによってはアメニティを売っているところもあるよね?そういったものを作るのにもお金がかかるから、それも売上原価になるんだ。

ホテルの売上原価とは。

旅行に関係する言葉である「ホテルの売上原価」について説明します。売上原価とは、売上に対応する商品などを仕入れるのにかかった費用のことです。ホテルの場合、料理や飲み物にかかる費用などを指します。

売上原価とは

売上原価とは、ホテルがお客様に提供するサービスを生み出すために直接かかった費用のことです。簡単に言うと、ホテルが何かを売って得たお金に対応する、その何かを作るために使ったお金のことです。

例えば、ホテル内の飲食店で食事を提供する場合を考えてみましょう。お客様に美味しい料理を提供するために、食材を仕入れる必要があります。この食材の仕入れにかかった費用が売上原価です。肉や魚、野菜など、料理に使われた材料の値段がそのまま売上原価となります。

また、ホテルのバーでお酒を提供する場合も同様です。ビールやワイン、日本酒など、お客様に提供するお酒の仕入れにかかった費用も売上原価に含まれます。

客室に置かれているアメニティグッズなども、提供するためにかかった費用は売上原価です。シャンプーやリンス、石鹸、歯ブラシなど、お客様が快適に過ごせるように用意されたこれらの備品の購入費用も、売上原価として計算されます。

この売上原価は、ホテルの経営状態を把握する上でとても大切な指標です。売上原価をきちんと管理することで、ホテルはより多くの利益を得ることができます。例えば、同じ質の食材をより安く仕入れることができれば、売上原価は下がり、利益は増えます。また、無駄な仕入れを減らすことでも、売上原価を削減できます。

ホテル経営において、売上原価は単なる費用として捉えるべきではありません。サービスの質を維持しながら、適切な価格設定を行うための重要な要素です。売上原価を正しく理解することは、ホテル経営を成功させるための第一歩と言えるでしょう。

| サービス | 売上原価の具体例 |

|---|---|

| 飲食サービス | 食材費(肉、魚、野菜など) |

| バーサービス | 酒類費(ビール、ワイン、日本酒など) |

| 客室アメニティ | アメニティグッズ費(シャンプー、リンス、石鹸、歯ブラシなど) |

料理原価の計算方法

料理原価とは、お客様に提供する料理を作るためにかかった材料費用のことです。この原価を正しく計算し、管理することは、ホテルのレストラン経営において、利益を確保し、健全な経営状態を維持するために非常に大切です。料理原価の計算は、一定の期間における食材の仕入れ状況と在庫の増減を把握することで行います。具体的には、計算期間の初めにあった食材の在庫金額に、その期間中に購入した食材の金額を足し合わせます。そして、最後に期間の終わりに残った食材の在庫金額を引くことで、その期間に使用した食材の金額、つまり料理原価を算出することができます。

例を挙げて説明すると、月の初めの食材の在庫が10万円だったとします。その月に新たに50万円分の食材を仕入れ、月末の在庫が5万円だった場合、料理原価は10万円(期首在庫)+50万円(仕入れ)-5万円(期末在庫)=55万円となります。つまり、その月に実際に料理に使われた食材の費用は55万円であったということです。

この料理原価を低く抑えるためには、いくつかの方法があります。まず、食材の無駄をなくすことが重要です。野菜の皮を厚く剥きすぎたり、食べられる部分を捨ててしまったりするようなことは避け、食材を最大限に活用する工夫を凝らすことで、廃棄ロスを減らすことができます。また、仕入れの段階で、業者と価格交渉を行うことも効果的です。信頼関係を築き、大量仕入れを行うことなどで、仕入れ値を抑えることができる場合があります。さらに、提供する料理の内容や価格を見直すことも重要です。原価の高い食材の使用を抑えたり、人気のある高収益な料理を多く提供するようなメニュー構成にすることで、全体の料理原価を調整することができます。このように、計画的な仕入れ、無駄のない調理、そして柔軟なメニュー構成によって、料理原価を適切に管理することは、レストランの収益向上に大きく貢献すると言えるでしょう。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 料理原価 | 料理を作るためにかかった材料費用 |

| 計算方法 | 期首在庫 + 仕入れ – 期末在庫 |

| 計算例 | 期首在庫10万円 + 仕入れ50万円 – 期末在庫5万円 = 料理原価55万円 |

| 原価削減方法 | 食材の無駄をなくす、業者と価格交渉、料理の内容や価格を見直す |

飲料原価の計算方法

飲み物の仕入れにかかる費用、つまり飲料原価の計算方法について詳しく説明します。飲料原価を正しく把握することは、ホテルのバー経営において、利益を確保し、健全な経営状態を維持するために非常に重要です。

飲料原価は、ある一定の期間における、実際に提供した飲み物の仕入れにかかった金額を指します。この期間は、一ヶ月や一年など、それぞれの事業者の会計期間に合わせて設定されます。計算方法は、まず期間の最初に在庫として保管していた飲み物の金額を確認します。次に、その期間中に新たに購入した飲み物の金額を合計します。最後に、期間の終わりに残っている在庫の飲み物の金額を差し引くことで、その期間中に実際に使用した飲み物の原価、つまり飲料原価を算出できます。

具体的な例を挙げると、月の初めに5万円分の飲み物が在庫としてありました。その月に新たに20万円分の飲み物を仕入れました。月の終わりには2万円分の飲み物が在庫として残っていました。この場合、その月の飲料原価は5万円(期首在庫)に20万円(仕入れ)を足した25万円から、2万円(期末在庫)を引いた23万円となります。期首在庫と仕入れを足した金額から期末在庫を引くという計算式を覚えておきましょう。

提供するお酒の種類によって、仕入れ値は大きく異なります。例えば、高級なワインや珍しいウイスキーなどは、一般的なビールや焼酎に比べて仕入れ値が高くなります。また、飲み物の提供方法によっても原価は変動します。カクテルのように複数の材料を組み合わせる場合は、それぞれの材料の原価を考慮する必要があります。さらに、氷や果物などの副材料費も原価に含まれます。このように、お酒の種類や提供方法によって原価が大きく変わるため、それぞれの飲み物に合わせて適切な販売価格を設定することが大切です。

それと同時に、在庫管理も重要です。飲み物を過剰に仕入れて在庫を多く抱えてしまうと、保管場所の確保や品質の劣化といった問題が発生する可能性があります。反対に、在庫が不足してしまうと、顧客の注文に応えられず、販売機会を逃してしまう可能性があります。そのため、顧客の嗜好を分析し、よく注文される人気のある飲み物を把握することで、適切な量の飲み物を仕入れることができます。人気のある飲み物を重点的に提供すれば、売上の増加と原価管理の両立を図ることが可能になります。

このように、効果的な飲料原価管理は、ホテルのバー経営における収益性向上に欠かせません。適切な価格設定と在庫管理によって、無駄なコストを削減し、安定した利益を確保するように努めましょう。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 飲料原価の定義 | 一定期間に提供した飲み物の仕入れにかかった金額 |

| 計算方法 | 期首在庫 + 仕入れ – 期末在庫 |

| 計算例 | 期首在庫 5万円 + 仕入れ 20万円 – 期末在庫 2万円 = 飲料原価 23万円 |

| 仕入れ値の変動要因 | お酒の種類、提供方法(カクテルの材料、氷、果物など) |

| 在庫管理の重要性 | 過剰在庫による問題(保管場所、品質劣化)、在庫不足による販売機会損失 |

| 効果的な在庫管理 | 顧客の嗜好分析、人気商品の把握、適切な仕入れ |

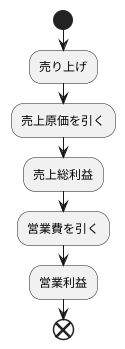

売上原価と利益の関係

{売り上げから、商品の仕入れ値や製造にかかった費用である売上原価を引いたものが売上総利益}です。この売上総利益から、さらに従業員の人件費や建物の賃借料、電気代といった事業を運営していくために必要な費用である営業費を引くと、最終的に事業で得られた利益である営業利益が算出されます。

売上原価が減少すれば、売上総利益は増加し、結果として営業利益も増える傾向があります。たとえば、100円の売り上げの商品があるとします。売上原価が50円だった場合、売上総利益は50円です。しかし、売上原価を40円に下げることができれば、売上総利益は60円に増加します。このように売上原価を10円下げるだけで、利益が10円増えるのです。

しかし、売上原価を下げることだけを重視するのは危険です。商品の質を落とすことで原価を下げてしまうと、顧客の満足度が低下し、将来的な売り上げ減少につながる可能性があります。また、従業員の待遇を悪化させて人件費を削減した場合も、従業員のモチベーション低下や離職につながり、サービスの質の低下を招く可能性があります。

目指すべきは、顧客に満足してもらえる質の高いサービスや商品を提供しつつ、売上原価を適切に管理することです。そのためには、無駄な費用を省いたり、仕入れ先と価格交渉を行うなど、様々な工夫が必要です。また、商品やサービスの価格設定を見直すことも有効な手段です。顧客が求める価値に見合った価格設定を行うことで、利益を確保しながら顧客満足度も向上させることができます。

高品質なサービスを維持しながら、適切な原価管理を行うことで、持続的な利益の増加を目指しましょう。顧客のニーズを的確に捉え、それに応える質の高いサービスを提供し続けることが、長期的な事業の成功につながります。

原価管理の重要性

宿泊施設の経営において、原価管理は事業の成功を左右する重要な要素です。宿泊料金から光熱費、食材費、人件費など、様々な費用が発生する中で、適切な原価管理を行うことで、利益を最大化し、経営の安定性を確保することができます。

原価管理とは、単に費用を抑えることだけを意味するものではありません。むしろ、限られた資源を最大限に活用し、サービスの質を高め、お客様の満足度向上につなげる経営戦略の一部と捉えるべきです。例えば、無駄な支出を減らすことで、宿泊料金を抑え、より多くのお客様に利用していただきやすくなります。また、質の高い食材を仕入れ、調理方法を工夫することで、料理の満足度を高め、お客様の再訪を促すことにも繋がります。

宿泊施設の経営者は、原価管理に関する知識と実践的な手法を身につける必要があります。具体的には、各部門の費用を細かく分析し、無駄な支出がないか、改善できる点がないかを常に検討する必要があります。また、仕入れ先との価格交渉や在庫管理、従業員の教育訓練など、様々な取り組みを通じて原価管理を徹底することが重要です。

近年、宿泊施設業界の競争は激化しています。お客様のニーズも多様化しており、価格競争に陥るだけでは、長期的な成長は望めません。原価を適切に管理することで、価格競争に巻き込まれずに、高品質なサービスを提供し、お客様に選ばれる宿泊施設となることができます。

お客様に最高のサービスを提供し、同時に持続可能な経営を実現するためには、原価管理の重要性を常に意識し、日々の業務に取り組む必要があります。原価管理は、宿泊施設経営の根幹を支える重要な要素と言えるでしょう。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 原価管理の重要性 | 宿泊施設の経営において、利益最大化と経営安定に不可欠 |

| 原価管理の目的 | 費用抑制だけでなく、資源活用、サービス品質向上、顧客満足度向上 |

| 原価管理の効果 |

|

| 経営者の役割 | 原価管理の知識と実践的手法習得、費用分析、改善点検討、仕入れ、在庫管理、従業員教育 |

| 原価管理の必要性 | 競争激化、顧客ニーズ多様化への対応、価格競争回避、高品質サービス提供 |

まとめ

宿泊施設を営む上で、費やしたお金を把握し、うまく調整することはとても大切です。このお金の流れを正しく理解し、うまく扱うことで、最終的に手元に残るお金を増やし、長く安定した経営を実現できます。

まず、提供する食事や飲み物といった個々の品目ごとに、どれくらいのコストがかかっているのかを細かく計算する必要があります。例えば、レストランで出す料理一品あたりの材料費や、バーで提供するお酒一杯あたりの原価などを正確に把握することが重要です。これらをまとめて、全体の費用を計算することで、現状を正しく理解できます。

売上と費用のバランスを常に意識することも大切です。お客様に満足いただける質の高いもてなしを続けながら、同時にしっかりと利益を確保していく必要があります。そのためには、ただ単に費用を削るだけでなく、お客様に喜ばれるサービスを提供し続け、その結果として売上を伸ばしていく工夫が求められます。

原価の管理は、宿泊施設経営の土台となる重要な要素です。無駄な支出を抑えつつ、お客様に満足していただけるサービスの質を維持することが、経営を安定させる鍵となります。競合が多い宿泊業界で勝ち抜くためには、状況に合わせた効果的な費用管理の計画を立て、それを実行に移すことが不可欠です。常に改善を心がけ、市場の変化に対応しながら、長期的な視野で経営に取り組むことが成功への道となるでしょう。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| コスト管理の重要性 | 宿泊施設の安定経営には、お金の流れを理解し、うまく調整することが不可欠。 |

| 個別原価計算 | 料理一品、お酒一杯など、提供する品目ごとに細かくコストを計算する必要がある。 |

| 売上と費用のバランス | 顧客満足度を維持しながら、利益も確保するバランスが重要。 |

| サービスの質と費用削減の両立 | ただ費用を削るだけでなく、顧客満足度を高めるサービスを提供し、売上増加を目指す。 |

| 原価管理の重要性 | 無駄な支出を抑え、顧客満足度の高いサービスを維持することが、経営安定の鍵。 |

| 効果的な費用管理計画 | 競争の激しい宿泊業界で生き残るには、状況に合わせた費用管理計画の策定と実行が不可欠。 |

| 継続的な改善と長期的な視野 | 市場の変化に対応しながら、常に改善を心がけ、長期的な視点で経営に取り組むことが成功につながる。 |